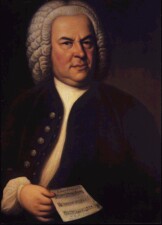

E.G.ハウスマン(1747)

| 今日、バッハのイメージといえば、晩年の威厳に満ちたバッハの肖像画(1747年、E.G.ハウスマン作)を思い浮かべられる方も多いかと思います。少し体を傾けてポーズを取りつつも、わずかながら温かい笑みをたたえているその表情には、自信に溢れる62歳のバッハが確認できます。一見厳しそうで優しさに満ちた、まさに「音楽の父」にふさわしい姿です。しかし、ある眼科専門医によれば、この肖像画にはすでに白内障の兆候がでているとのこと。その約2年後の1749年6月には、バッハの雇用者であるライプツィヒの市当局が、彼の死去の場合を想定して後任者の試験演奏を行なっていますので、それまでにバッハの視力は確実に衰え続けていたことが窺えます。バッハが他界したのは、1750年の7月ですが、彼の死期を早める事となったその直接の原因は、同年3月から4月にかけて2度にわたって行なわれた目の手術の際に使用した薬の副作用であった、という説が有力です。しかし、いかにバッハの視力が衰えていたとはいえ、1年以上も前から死を想定して後任者を探すという市当局の対応は、非情なものでした。実際、市当局とバッハの間には、職務上の権限や現状理解の食い違いがもとで激しい対立も幾度かありましたが、そのことが尾を引いていたのかもしれません。 |

E.G.ハウスマン(1747) |

| 「無伴奏」のなかでも特に高い関心を集めたのは、パルティータ第2番の終曲である「シャコンヌ」で、様々な演奏形態へと編曲されました。ピアノ伴奏を加えたものは、F.W.レッセル(1845)、メンデルスゾーン(1840-47)、シューマン(1853-54)のものが良く知られていますが、最後の二人の編曲は、第三者により再度アレンジされて出版されています。その他にも、A.ヴィルヘルミは小編成のオーケストラ伴奏(1885)を書いていますし、ピアノ用の自由な編曲ではC.D.vanブルイック(1855)、J.ラフ(1865-1867)、E.パウアー(1867)、F.ブゾーニ(1893)のものが知られています。左手だけを使ってピアノで演奏するように編曲されたブラームスのもの(1877-1879)は特に巧みにアレンジされています。その他にも、4手のためのものや、2台のピアノ、オルガン、ピアノ・トリオ、弦楽四重奏、チェロやヴィオラ用に忠実に編曲されたもの、2つのヴァイオリン、ギター、オーケストラ用などへも広く編曲されています。

このようにバッハのオリジナルを編曲することへの意義は、概して二つありました。一つは、ロマン派の音楽家が、バッハの楽想の豊かさに魅せられてしまったと言うことです。1840年にメンデルスゾーンが自らのピアノ伴奏で演奏した「無伴奏」(ヴァイオリン:F.ダーフィット)を聞いたシューマンは、「メンデルスゾーンは、バッハの原曲にあらゆる種類の声部を絡ませ、しかも聴衆に喜びを与えた」とその感想を述べています。そのシューマンも、後に自らピアノ伴奏をつけて出版していますが、彼はロマン派の思想からバッハの表現を感じ取っており、「無伴奏」の幅広い伝承に貢献しました。このことについては、1877年にブラームスがクララ・シューマンへの書簡の一つで述べている感想が、ロマン派におけるバッハのイメージを的確に言い当てていると思います。 「『シャコンヌ』は私にとって最も驚異的でかつ不可解な作品の一つです。ほんの一段の譜表で、ひとつの小さい楽器のために、この作曲家はこれほど深遠な思想と力強い感情の世界を創造したのです。もし私自身が霊感を得ることができてこの曲を作曲したと想像すると、その途方もない興奮と感動で気が狂ってしまったことでしょう。」 つまり、シューマンやブラームスを始め、多くのロマン派作曲家の目的の根底にある音楽哲学は、音楽的に不毛な時代に、そのインスピレーションを伝統(主にバロック時代の音楽)に求めた、ということです。 |

J.S.Bach:パルティータ第2番より |

渡辺玲子(ヴァイオリン)

J.S.バッハ:無伴奏ヴァイオリン・パルティータ第2番 ニ短調 BWV1004

J.S.バッハ:無伴奏ヴァイオリン・ソナタ第3番 ハ長調 BWV1005

パガニーニ:「24のカプリッチョ」作品1より 第5番イ短調、第7番イ短調、第24番イ短調