記譜上の解釈で最も大きい問題をはらむのは、音符以外の記号、すなわちスラーや装飾記号のような演奏記号です。これらの記号は、一般的に演奏家の自由な解釈に任されていたという伝統もあって、バッハとしては完全に書き込む必要は無かったということもあるのでしょう。いかにバッハの記譜が精巧であるとはいえ、「無伴奏」の自筆浄書譜のスラーの中にも、どの音からどの音までカヴァーされているのか、はっきりとしないものもあります。このアルマンドでは、第16小節目(ファクシミリでは第6段の第3小節)のスラーがそうです(新バッハ全集は、第1拍の5音すべてにかかっていると解釈しています)。バッハの自筆譜でさえこうなのですから、バッハの自筆譜が失われてしまった「チェロの無伴奏」の場合には、状況は真っ暗といってもよいほどです。

もちろん、記譜上に明示されないところにも、演奏と解釈に大きく影響を与えるものがいくつかあります。過大付点(= overdotting)とイネガル(=notes inegales不等音符)がそれです。前者は、主にフランス風序曲で、付点リズムを複付点として解釈し(バロック時代当時は、複付点という記譜法が無かった)、その荘厳とした雰囲気を出すもので、パルティータの出だしで使うことも考えられます。後者は、ペアーとなる同音価の音符が、特にスラーとして記譜されている場合に、最初に発音される音が長めに演奏され、軽快さを醸し出す奏法を指します。これもフランス様式からの影響で、アルマンドに続くドゥーブル(ファクシミリの下3段)では、この効果が意識されねばなりません。

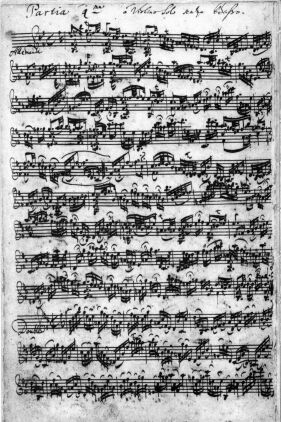

J.S.Bach:パルティータ第1番より